我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

歐空局(ESA)的“火星快車”探測器已經是火衛一的“熟人”了。該航天器于 2003 年 6 月發射,已經在環繞火星的軌道上運行了 16 年。在火星附近的這些年來,它捕獲到了火衛一的詳細圖像,并幫助解開了這顆衛星的一些秘密。

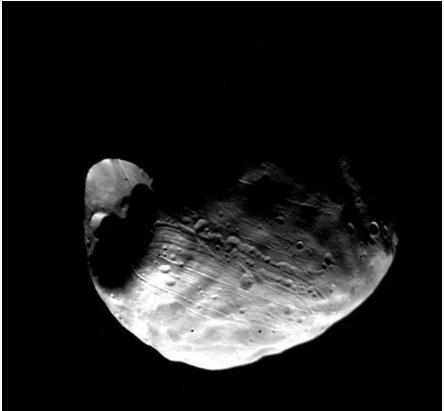

“火星快車”在最近一次飛越過程中得到了一段由 41 張圖片組成的影像序列,搭載在探測器上的高分辨率立體相機從不同角度對火衛一進行了成像,從而捕獲了包括斯蒂克尼隕石坑在內的火衛一表面特征的圖像。

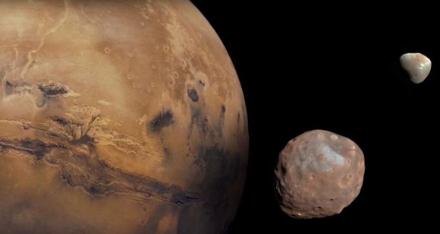

火衛一是一顆不尋常的衛星(宇宙中有過正常的衛星嗎?)。它繞火星運行的軌道比太陽系中任何其他行星的衛星軌道都要低。它距火星表面僅 6000 公里(3700 英里),完成環繞火星公轉一周所需的時間比火星自轉所需的時間還短。火衛一的飛行速度如此之快,以至于它每天兩次升起在火星的天空中。

在歐空局(ESA)發布的新圖像序列中,火衛一緩慢旋轉,使我們可以很好地觀察其明亮的表面,“火星快車”在距離火衛一僅 2400 公里(1500 英里)的地方拍下了這些圖片。由于“火星快車”的移動,該圖像序列中的火衛一也緩慢地上下移動。視頻還展現了火衛一在不同“月相”時的變化。

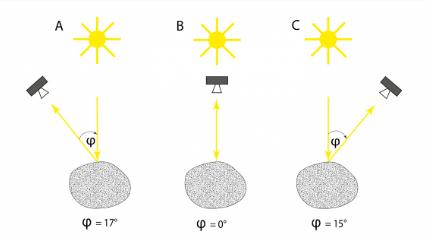

最初,隨著太陽、火衛一與“火星快車”之間的相角降低到幾乎為零,火衛一漸漸變亮。然后,當相位角增加到 15 時,火衛一再次變暗。在相位角為零時,火衛一非常明亮,而這種零度角很少見。一年最多可能發生 3 次,這是研究火衛一表面的絕佳機會。據歐空局稱,下次將在 2020 年發生。

相角(在圖中標記為“φ”)是從目標對象本身(火衛一)觀察到的光源(在這里為太陽)與觀察者(“火星快車”)之間的角度。在火衛一的影片中,初始相位角為 17 度(圖A),在中途下降到幾乎零度(當火衛一最亮時,圖B),然后在動畫結束時上升到 15 度(圖C)。

火衛一很小。它的半徑僅約 11 公里(7 英里),呈不規則形狀,通常被描述為“馬鈴薯狀”。它的顯著特征是斯蒂克尼隕石坑和沿著其表面延伸的奇怪的線性凹槽。一些科學家認為,隕石坑和凹槽均為同一現象的一部分。產生斯蒂克尼隕石坑的撞擊使得其表面的巨石松動,這些巨石的滾動形成了我們可以在圖像中看到的凹槽。

維京 1 號軌道衛星于 1977 年拍攝了這張火衛一的照片。斯蒂克尼隕石坑在左側,同時可以看到水平延伸出去的神秘凹槽。

火衛一(Phobos)和火衛二(Deimos)的起源都不確定。有些人認為它們都是被捕獲的主帶小行星,而不是像地球的月亮那樣在“原位”形成的衛星。但是,兩個衛星都圍繞火星的赤道繞近圓形軌道運行。如果他們是被捕獲的小行星,那么它們的軌道應該為橢圓形。也就是說一定有某種機制作用在衛星上,使其進入當前的圓形軌道,可能是阻力、也可能是潮汐力。但目前尚不清楚這一切是否有足夠的時間發生,特別是對于火衛二來說。

另一種可能是在火星形成很久之后,兩顆衛星由火星形成后剩下的次要物質融合而成。第三種情況則是火衛一和火衛二可能只是火星和另一個原行星之間的碰撞而剩下的兩個物體。

盡管他們的起源尚不清楚,但火衛一的消亡是相當確定的。火星的引力正在使火衛一減速,并將其不斷拉近。每個世紀,它將向火星移動約兩米。在大約 3000 至 5000 萬年內,火衛一會破碎成碎片,甚至可能在火星周圍形成一個可以持續數百萬年的殘骸環。

“火星快車”至此已經完成了 5000 多次環繞飛行,并完成了一系列探索任務。

(邯鄲網站建設)